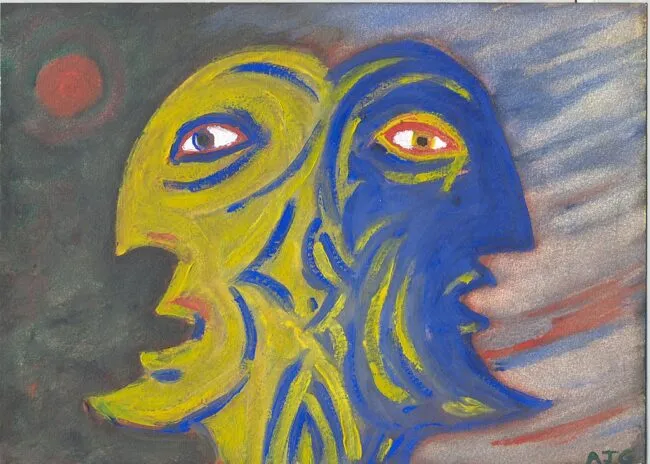

Polarisierung ist kein Modewort der Gegenwart, sondern ein sehr grundlegendes Muster unserer Wahrnehmung und unseres Urteilsvermögens. Menschen denken und fühlen in Gegensätzen – Freund oder Feind, richtig oder falsch, wir oder die anderen. Diese Tendenz begleitet uns seit Anbeginn der Geschichte. Schon die Römer kannten dafür eine mythische Verkörperung: den Gott Janus.

Janus war eine doppelte Gestalt – mit zwei Gesichtern, die gleichzeitig zurück und nach vorne blickten. Er galt als Gott der Türen, Schwellen und Übergänge, also jener Orte, an denen sich etwas spaltet oder in sein Gegenteil verkehrt. In seiner janusköpfigen Physiognomie steckt das uralte Bild der Ambivalenz: zwei Wahrheiten, zwei Blickrichtungen, und zwei mögliche Zukünfte. Dass Janus zugleich die Verantwortung für Krieg und Frieden trug, zeigt, wie eng die Vorstellung von Spaltung mit den großen Weichenstellungen der menschlichen Gemeinschaft verknüpft waren.

Wenn wir heute über Polarisierung sprechen, stehen wir also in einer langen Tradition: Sie ist nicht nur ein Phänomen politischer Konflikte oder medialer Debatten, sondern Ausdruck einer tief in uns verwurzelten Denk- und Wahrnehmungsweise. Gerade deshalb lohnt es sich, die Mechanismen genauer zu betrachten, die in Gruppen unmerklich in Hintergrund wirken und aus Meinungsverschiedenheiten unüberbrückbare Gegensätze machen.

In dieser Episode richten wir den Blick auf die Gruppen-Psychologie. Das berühmte Robbers-Cave-Experiment von Muzafer Sherif aus den 1950er Jahren demonstrierte eindrücklich, wie schnell sich Fronten bilden können: Zwei Gruppen von Jungen, die zunächst harmlos miteinander Ferien verbrachten, wurden durch künstlich geschaffene Konkurrenz zu erbitterten Gegnern. Erst als gemeinsame Aufgaben eingeführt wurden, die sie nur zusammen lösen konnten, ließ die Feindschaft nach. Das Experiment wurde zu einem Klassiker, weil es in konzentrierter Form zeigte, wie stark Polarisierung durch Gruppenzugehörigkeit geprägt ist – und wie schwer sie sich wieder auflösen lässt. Übrigens: Im gleichen Jahr, in dem Sherif seine Ergebnisse publizierte, erschien der Roman „Herr der Fliegen“ von William Golding, der wie eine Art literarisch überspitzte fiktionale Variante des Experiments wirkt. Die beiden kannten sich allerdings nicht, Golding konnte aus seiner Erfahrung als Lehrer die durch eine Gruppenbildung zu erwartenden Effekte vorhersagen.

Ein zweites wichtiges Forschungsfeld eröffneten die Arbeiten von Serge Moscovici und Marisa Zavalloni in den 1960er Jahren. Sie konnten zeigen, dass sich in Gruppen die Meinungen ihrer Mitglieder nicht einfach mitteln, sondern häufig verschieben und zuspitzen. Gruppen tendieren zu radikaleren Positionen, als ihre einzelnen Mitglieder ursprünglich vertreten hatten – ein Effekt, der als Gruppenpolarisierung bekannt wurde. Auch Minderheitenmeinungen spielen dabei eine wichtige Rolle: Sie können, wenn sie konsistent vertreten werden, eine ganze Gruppe nachhaltig prägen und die Richtung ihrer Urteile verändern.

Beide Forschungsstränge machen deutlich: Polarisierung ist kein Zufall, sondern ein regelhaftes Muster sozialer Interaktion. Und was in psychologischen Experimenten sichtbar wird, begegnet uns heute alltäglich in einer potenzierten Form – in den Filterblasen sozialer Medien, in politischen Echokammern und in hitzigen öffentlichen Debatten.

Doch Polarisierung muss nicht zwangsläufig im Stillstand oder in Feindschaft enden. Es gibt Versuche, dem etwas entgegenzusetzen – durch bewusste Begegnung und Dialog. Ein Beispiel ist das Projekt „Deutschland spricht“ der Wochenzeitung DIE ZEIT. Hier wurden Menschen mit vollkommen gegensätzlichen politischen Ansichten gezielt zusammengebracht, um in direktem Gespräch voneinander zu hören. Statt die Spaltung weiter zu befeuern, sollte so ein Raum entstehen, in dem Differenzen ausgehalten und Perspektiven gewechselt werden konnten. Die Ergebnisse dieses Projekts sind ermutigend, weil sie zeigen: Wo Menschen einander tatsächlich begegnen, verlieren selbst tief verankerte Gegensätze etwas von ihrer Härte.

In dieser Podcast-Episode wollen wir also zweierlei tun: einerseits die Mechanismen der Polarisierung nachvollziehen – von der antiken Symbolik bis zu den klassischen sozialpsychologischen Experimenten – und andererseits nach vorne blicken: Gibt es Wege, die Dynamik der Spaltung zu durchbrechen? Welche Interventionen können helfen, Polarisierung nicht nur zu verstehen, sondern auch produktiv zu überwinden?

Quellen

- Die eingangs in der Episode beschriebene Studie, in der die Wahrnehmungs-Effekte von polarisierten Farbdarstellungen in politischen Karten untersucht wurden, hat folgende Quellenangabe:

Furrer, R. A., Schloss, K., Lupyan, G., Niedenthal, P. M., & Wood, A. (2023). Red and blue states: dichotomized maps mislead and reduce perceived voting influence. Cognitive Research: Principles and Implications, 8(1), 11

…und sie kann hier nachgelesen werden

https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s41235-023-00465-2.pdf

- Die erwähnte Studie, in der die Teilnahme an Gruppen zu einer Verringerung der gemessenen Intelligenz führte:

Kishida, K. T., Yang, D., Quartz, K. H., Quartz, S. R., & Montague, P. R. (2012). Implicit signals in small group settings and their impact on the expression of cognitive capacity and associated brain responses. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 367(1589), 704-716.

https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rstb.2011.0267

Verständlich und pointiert nachzulesen als Pressemeldung des California Institute of Technology; https://www.caltech.edu/about/news/neuroscientists-find-status-within-groups-can-affect-iq-1759?utm_source=chatgpt.com

- Das berühmte „Robber’s Cave Experiment„:

Sherif Sherif, M., Harvey, O. J., White, B. J., Hood, W. R., & Sherif, C. W. (1961). Intergroup conflict and cooperation: The Robbers Cave experiment. Norman, OK: University Book Exchange.

https://www.csc2.ncsu.edu/faculty/mpsingh/local/Social/f15/wrap/readings/Sherif-robbers-cave-1956.pdf - Die Begleitstudie zu dem Projekt „Deutschland Spricht“ der Wochenzeitung „DIE ZEIT“

Blattner, A., & Koenen, M. (2023). Does contact reduce affective polarization? Field evidence from Germany. Field Evidence from Germany (July 12, 2023).

http://martinkoenen.com/files/Does_Contact_Reduce_Affective_Polarization.pdf

- Die klassische Studie zur Polarisierenden Wirkung von Gruppen: Moscovici, S., & Zavalloni, M. (1969). The group as a polarizer of attitudes. Journal of personality and social psychology, 12(2), 125.

https://www.researchgate.net/publication/232574296_The_Group_as_a_Polarizer_of_Attitudes

- Dass Oxytozin hierbei eine Rolle spielt, ist schon längere Zeit bekannt. Carsten De Dreu hat sich Verdienste um dieses Thema erworben, eine Zusammenfassung der Befunde findet sich u.a. in diesen Artikeln:

De Dreu, C. K., Greer, L. L., Van Kleef, G. A., Shalvi, S., & Handgraaf, M. J. (2011). Oxytocin promotes human ethnocentrism. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(4), 1262-1266.

https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.1015316108

De Dreu, C. K., & Kret, M. E. (2016). Oxytocin conditions intergroup relations through upregulated in-group empathy, cooperation, conformity, and defense. Biological psychiatry, 79(3), 165-173.

https://www.mariskakret.com/wp-content/uploads/2015/10/De-Dreu-Kret-Manuscript.pdf

zum Episodenbild

Janus war seit der Antike ein beliebtes Motiv – auf Münzen, in Reliefs und Skulpturen. Für unsere Folge haben wir uns allerdings für eine zeitgenössische Darstellung entschieden: ein Werk des Künstlers und Fotografen Tony Grist aus dem Jahr 2011. Es zeigt Janus in kräftigen, komplementären Blau-Gelb-Kontrasten – eine moderne Allegorie für gespaltene Perspektiven, die untrennbar verbunden sind.

Bildquelle:

commons.wikimedia.org – Janus (Tony Grist, 2011)